上の動画は、実際にコンクールの音源審査に通った音源の動画です。

「音がでかい」とは、「うるさい」という意味ではありません。

クラシックのコンクールには、音源審査があるものがあります。

音源審査に通らないと、予選に進めません。

ちゃんと練習している素晴らしいプレイヤーなのに、音源がちゃんとしていないがために音源審査で落ちてしまう、なんて事が起こらない様この記事を書きました。

レコーディングエンジニアの視点から、コンクールに通りやすい「いい音源」とはどんな音源なのかを解説していきます。

※演奏の上手い下手には関与できません!あくまで音源に関する部分のみ説明していきます!

コンクールに通りやすい音源の特徴まとめ

コンクールに通りやすい音源の特徴をまとめてみました。

・音がでかい

・音質が良い(ノイズが少ない)

・ある程度の難易度の曲である

ひとつづつ説明していきます。

音がでかい

コンクールの音源審査でその他の条件が同じとき、

A.音がでかい音源

B.音が小さい音源

AとBどちらが審査に通りやすいか。

はい、ズバリ「A.音がでかい音源」です。

これはコンクール本戦の、審査員の前で生演奏する時でもそうです。

大きい音を出せる事は、アコースティック楽器にとっては絶対的なアドバンテージです。

音が大きいとは、単純に弓を強く弾けば良いという事ではないです。

その楽器をちゃんと鳴らし切ることができているという事です。

楽器ってものは、音を鳴らすものです。

大きい音をちゃんと鳴らせていたら、それだけで上手いと言えます。

「大きい音が鳴らせていると上手い!」

と感じるものです。

これが、音源審査でも同じ事が言えます。

確かに応募要件には、「録音状態は問わない」と書いてあります。

音源を審査する人は立派な先生なのかもしれませんが、それでも人間です。

その他の条件が同じなら、音が大きい方を「上手い」って思ってしまいます。

しかしここで注意!

いくら音がでかくても、音が割れてしまっていてはアウトです。

音が割れずに、かつ大きい音である必要があります。

ここでレコーディングエンジニアの視点から、「でかい音」とは?を見てみます。

音の大きさは決まっています。

最大で 0db(ゼロデシベル) です。

これは国際基準で決められています。

0dbの枠をちょっとでも超えると、音が割れてしまいます。

天井は初めから決められているんです。

ひとつの曲の中で一番音が大きくなるピークの部分が、この天井を越えず、それでいて天井よりも小さくはなっていないところにピタリと収まっている音源が、適正な最大音量の音源です。

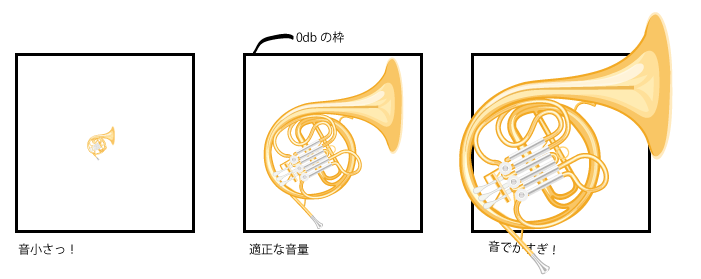

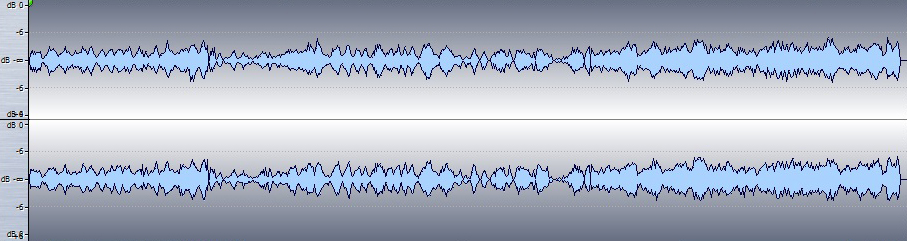

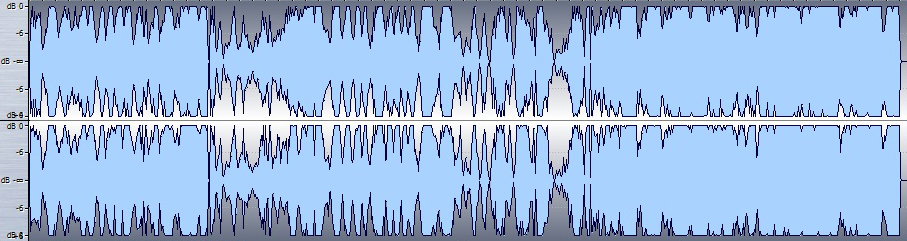

波形で見てみましょう

同じ曲を、①音量が小さいver、②適正な音量ver、③音割れverの3つに分けてみました。

①音量が小さいver

音がちっちゃいですね~。

もったいない!

上の枠までにずいぶん空白があります。

この1曲単体で見た時、空白があっていい事は何も無いです。

聞く人はボリュウムを上げなければなりません。

ボリュウムを上げると、その再生機器が持つノイズまで上がってしまい、音が汚くなります。

②適正な音量ver

こういう波形がベストです!

1曲のうちの一番ピークの部分が、ちょうど天井を突いていて、しかも天井を越えてはいません。

ちなみにこの波形はマスタリングまできちんと済ませた音源の波形です。

このまんまプレス業者へ納品して、販売ができるレベルに整えられてます。

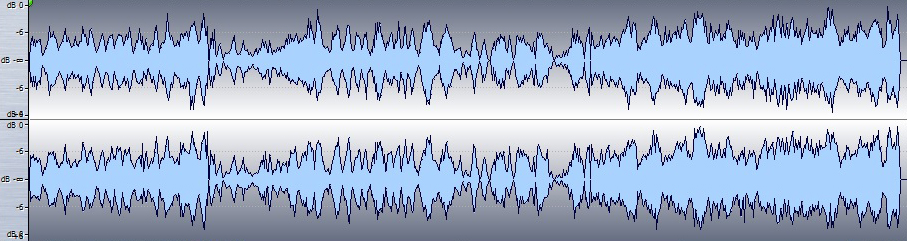

③音割れver

ん~残念!

音が割れてます。

波形の上の部分がスパンと切り落とされているようになっていますね。

スパンとなっているところは、音が割れているところです。

でかいという意味では一番音はでかいですが、音が割れてしまってはNGです。

ハンディレコーダーで録る

最近のハンディレコーダーは結構音が良いです。

ちゃんとした場所に置けば、なかなかの音質で録れます。

しかし一番気を付けてほしいのは、録音レベルです。

以前僕が使っていたハンディレコーダーは、録音レベルの切り替えが「ハイ」と「ロー」の2種類しかありませんでした。

細かい調整はできないタイプです。

どうせ後で調整するから、とりあえず音が割れない方で録っておいて後で編集していました。

編集無しで、録った音がそのまま仕上がりになるのでしたら、ハンディーレコーダーは細かく録音レベルを調整できるものを選んだ方がいいです。

ハンディレコーダーを良さげな場所に置き、まずは一番大きい音を出してみます。

この時0dbを越えたらアウトです。

音割れは絶対NG。

しかし音は割れてなくても、小さすぎてはダメです。

ピークの時になるべく0dbに一番近づく録音レベルに設定してから、レコーディングします。

エンジニアさんはどうやって録るの?

レコーディングエンジニアが録音する場合は、音が割れない様にピークの音が -6db か、場合によっては -12db くらいの余裕を持って録っておいて、後で編集して天井ぴったりに揃えます。

どんな凄腕のエンジニアでも、編集無しで音をピークに合わせる事はできません。

演奏は毎回違うからです。

必ず後で編集で合わせます。

編集すれば完全にピタリと合わせる事ができます。

もっと正確に言うと、ピークはちょうど 0db ではなく、-0.1db に合わせます。

何かトラブルが起こらない様に、聴感上分からない程度ほんのちょっとだけ余裕を持たせておくのです。

こういった、ミリ単位での微調整はエンジニアなら当たり前のようにできます。

さらに、天井の枠を越えずに、全体の音圧だけを上げる事もできます。

あまりやりすぎると曲のダイナミクスが無くなってしまうのでやり過ぎは注意ですが、ご希望とあれば音圧はいくらでも稼ぐことができます。

音質が良い(ノイズが少ない)

その他の条件が同じなら、

A.音質が良い音源

B.音質があまりよろしくない音源

どちらが審査に通りやすいかと言えば、当然「A.音質が良い音源」です。

何をもって「音質が良い」と言えるのかは難しいところですが、まずはノイズが少ない事です。

特に環境ノイズです。

救急車のサイレンの音が入っていたために、音源審査に落ちた。

音源審査で、音源にたまたま通りかかった救急車のサイレンの音が入っていて、それを理由に審査に落ちたという話を聞きました。

審査をした先生によると、「こんな音源を送るなんて無礼だ!」という事だったらしいです。

2度目になりますが、応募要件には「録音状態は問わない」と書いてあります。

それでもサイレンの音で落ちるなんて事が起こるんです。

なんだかんだ言っても、審査をする先生は人間です。

しかも審査員になるくらいの偉い人です。

完全に偏見ですが、音楽の世界で偉い人なんて、変わり者の可能性大です!(←完全に偏見ですスミマセン!)

変なこだわりを持っていても不思議じゃありません。(←完全に偏見ですホントスミマセン!)

ご自宅等で録る場合気を付けるべき環境ノイズ

■ 部屋の外からのノイズ

・道路

・電車

・選挙カー

・猫

・カラス

・弟がマンガを借りに部屋に入ってきた

・Amazonで注文した品物が届いてピンポンを押された

■部屋の中のノイズ

・冷蔵庫

・エアコン (←夏場、切り忘れに要注意!)

・パソコンのファン

・加湿器等

・携帯電話の着信音

・熱帯魚

・蚊

・蛍光灯(←ちょっと注意!)

レコーディングスタジオでは、蛍光灯はNGです。

耳を近づけると分かりますが、ブーンと音がします。

神経質になり過ぎる必要は無いですが、蛍光灯は消せるなら消した方が良いです。

白熱電球は無音なので大丈夫です。

LEDもおおむね大丈夫です。

とにかく、耳を澄ませて何かから音が鳴っていないか調べてみましょう。

部屋の鳴り

部屋の鳴りも注意すべき点です。

パチンと手を叩いてみましょう。

鳴りの悪い部屋だと、壁から跳ね返った音が、「ビン」と変な共鳴を起こすことがあります。

フラッターエコーです。

対策は、壁にカーテンを張る等でかなり抑える事ができます。

その他、部屋に大きいソファを置く、大きいぬいぐるみを置く、等でも、部屋の鳴りを抑える事はできます。

こういった、不要なノイズを抑えてやることが、「いい音」への第一歩です。

楽器のノイズ

意外と盲点ですが、楽器がノイズを発生しているケースがあります。

特に気をつけていただきたいのがピアノです。

本当の本当に状態の良いピアノは、正直なかなか無いです。

調律が合っていなかったらもうアウトです。

ピアノは、割と単純な構造であることが多いアコースティック楽器の中で、かなり複雑な楽器の部類に入ります。

演奏をするときは、

鍵盤・ハンマー・弦・ペダル・ダンパー

が動きます。

動く部品は、すべてノイズを発生する可能性を持っています。

特にペダルは要注意です。

踏んだときは普通なのに、足を上げる時(ペダルが元の位置に戻る時)に「ギギギ」と音が出てしまうことがありました。

ダンパーが、全ての弦に同時に触れてくれない事もありました。

ほんの少しの時間差なんですが、低い方の弦から順番に触れていくのです。

よく聞くと音が切れるところが、毎回しゃくり上げるようになってしまいました。

おそらく練習をするくらいの気持ちで弾いていたら気がつかないレベルのノイズですが、コンクールに出す、販売する、などなど、今後ずっと残るレコーディングをすると考えた場合、こういったノイズは致命的になってしまいます。

ぜひとも事前のチェックをお勧めします!

(駆動部品が多い楽器は、特に要注意です!)

人間が発っするノイズ

かなり盲点です。

人間もかなり音を発します。

たとえば「息」。

私は、個人的には呼吸の音とかが入るのは逆に好きなんですが、中には後で呼吸音が入っているのに気がついて、すごく気にされる方もいらっしゃいます。

プレイにすごく集中していると、鼻息がフンフンしているのに気がつかなかったりするんです。

咳をしたり、鼻をすすったりはさすがにNGだと思いますが。(笑)

服のこすれる音、アクセサリ、足踏み等も気をつけたいですね。

マイクは高性能ですので、思いもよらなかった音を収録されてしまうこともありえます。

あらゆるノイズがいつも悪いわけではありません。

逆に臨場感が出て、ノイズによってはあった方がいいケースも多々あります。

しかし良くならないケースも多々あります。

音楽は表現です。

プレイヤーが意図して入っている音はOKです。

しかし意図していない音が入ってしまうのは本来NGです。

事前に注意できる部分は注意しておきましょう。

エンジニアにとっていい音とは?

エンジニアは、音を編集します。

イコライザー

コンプレッサー

エキサイター

ディレイ

リバーブ

などのエフェクターを使って、音をトリートメントしていきます。

音の周波数分布を整えたり

音の倍音成分をコントロールしたり

奥行きを付けて立体感をつけたり

ホールで演奏しているかのような空間演出をしたり

etc…

などなど、様々な調整ができます。

音の当たりを柔らかくさせて、聞き心地の良い音にしたります。

逆にエッジを立てて激しい音にすることもできます。

空間演出はおもしろいですね。

野外で演奏している風にもできます。

天井の高い石の壁の教会で演奏している風にもできます。

スタジアムで演奏している様にもできます。

もちろん、お風呂で演奏している様にもできます。(笑)

こういった調整は、プレイヤーさんと相談しながら色々やっていきます。

・ある程度の難易度の曲である

これはエンジニアの専門外の話ですが。

同じくらいの実力の人が二人いたら、簡単な曲を選んだ場合と、難しい曲を選んだ場合、難しい曲を選んでいる方が通りやすいです。

単純に、テクニックが示せるからですね。

スキルアップの為にも、ちょっと背伸びした曲にチャレンジするのはすごく良いことだと思います。

ちょっとまとめ

コンクール音源審査に通りやすい音源の特徴

・音がでかい

・音が良い

・ある程度の難易度の曲である

自分で録るべきか?エンジニアさんに録ってもらうべきか?

これはもう好みです。

それぞれ良い点、悪い点あります。

合った方法でレコーディングするのが一番良いです。

自分で録る場合のメリット

なんと言っても、リラックスして自由にレコーディングできることです。

いつでも自分のタイミングで録れます。

何回でも失敗できます。

OKのテイクをいくつでも録り直して、最高のテイクを目指すこともできます。

エンジニアへレコーディングを依頼する場合のメリット

ちゃんとしたレコーディングをすることは、メリットだらけです。

スキルアップの為、自分の周りの方の為、もちろんコンクールの為に、レコーディングをめちゃめちゃオススメします。

私は、レコーディングすることが、世の中全てのミュージシャンのため、音楽文化の健全な発展にものすごく寄与すると信じて疑いません。

ミュージシャンは、もっとどんどんレコーディングするべきです!

メリット① お金がかかるので、緊張感が増す。

レコーディングにはお金がかかります。

せっかくお金をかけてまでレコーディングするんです。

下手なプレイはできません。

ある意味試験より緊張します(笑)。

よって、俄然本気の演奏になります。

それがいい方に働けば、本当に実力すべてを詰め込んだ素晴らしいプレイをレコーディングできる可能性があります。

お金をかけたからこそ作れる環境です。

自宅で、自分でハンディレコーダーで録るとなると、いつでも気軽にできてしまいます。

その為、

「とりあえず1回録ってみるか」

と、気軽に録ります。

エンジニアへの依頼でレコーディングする場合には、○月△日に録ると決まれば、その日までに演奏を仕上げておかなければなりません。

めっちゃ練習します。

レコーディング日までに、確実に上手くなってます。

これだけでもレコーディングを依頼した価値は十分あります。

好きな時に録るのも悪いとは言いません。

しかし、お金をかけず「どうせ無料だし」という気持ちでのプレイではこの緊張感は作れないのではないでしょうか。

メリット② マイキングが違う

最近のハンディレコーダーは結構音が良いと書きました。

確かに結構良いですが、そりゃあレコーディングエンジニアが使うマイクとは比べ物になりません。

比べ物にならない上に、使うマイクの数も違います。

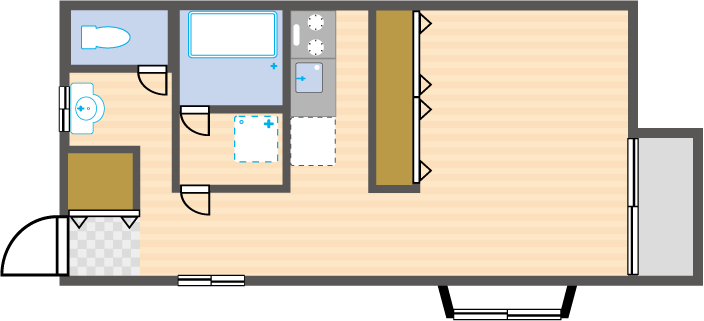

上の図は、ピアノ伴奏でサックスをレコーディングした時のマイキングです。

このページの一番上のYouTubeの動画のマイキングです。

動画だと分かりませんが、マイキングは以下のようになってます。

・ピアノに2本。

・サックスに1本。

・さらにアンビエント(部屋の鳴り)を拾うマイクに2本。

計5本です。

全てコンデンサーマイクでした。

ピアノ用のマイクはダイアフラムの小さいペンシル型のコンデンサーマイクを使いました。

サックスにはラージダイアフラム。

アンビエントのマイクはひとつを双指向性にして、MSマトリクスのマイキングにしました。

それぞれのマイクが、何の音を録るかによって用途が違います。

数が多ければ良いという訳ではないですが、適材適所、様々なマイクの選択、マイキングを駆使してレコーディングします。

ハンディレコーダーとは次元の違うレコーディングとなります。

メリット③ コンクールに通りやすい音源に仕上げることができる。

ここまで説明してきた通り、エンジニアに任せていただければ、ピークが -0.1db にピタリと合った適正な音圧にそろえることができます。

音質も、曲調に合わせて、より曲が生きるようなトリートメントをすることができます。

何より、コンクールのことを研究しているエンジニアがレコーディングをできるという点が最大のメリットです。

メリット④ うまくなる。

最大のメリットと言っても過言ではありません。

レコーディングをすると、めちゃめちゃうまくなります。

自分の演奏を自分で聞けるのが良い所です。

演奏しているときも自分の音は聞いているでしょうが、集中力は演奏することに使ってます。

レコーディングすれば、演奏の手を止めて、100パーセント聞くことだけに集中して聞くことができます。

そうすると、演奏しながらでは聞こえなかった自分のプレイのアラが見つかります。

これはレコーディングをしなければ見つけることができなかった財産です。

それに、レコーディングすると決まったら、レコーディング日が決まります。

相談して決めますが、レコーディングをする日までに演奏を完成させなければなりません。

なんせ残るんですから。

追い込みがかかります。

ガンガン練習します。

レコーディング日までに、めちゃめちゃ上手くなっていることでしょう。

自分でハンディレコーダーで録ると、とりあえず数をたくさん録っておいて、一番うまくいったのを採用すればいいや、という気持ちにどうしてもなります。

ある意味、まぐれでもうまくいってしまえばそれでいいんです。

しかしちゃんとレコーディングを依頼する場合には、自分が上手くなっている必要があります。

1テイクしか録れないわけではありませんが、3テイクくらいまでにはキメないと、時間や集中力を考えると厳しいです。

テイクがたまたまうまくいけばいいのではなく、自分自身が上手くなっていなければならないのです。

そりゃあ上手くなります。

メリット⑤ 出来上がった音源は、コンクール以外にも使える。

レコーディング・ミックス・マスタリングまでやります。

音源としては、もう販売できるレベルにまで仕上げられています。

コンクールの音源審査だけに使うなんてもったいない!

ちゃんとした音源なので、それこそ販売ができます。

演奏の依頼をしたいと思っている方へ送ることもできます。

※演奏者を探している方も、いつもドキドキしながら声をかけているんです。

「こういう曲は演奏できる方なんだろうか?」

「予算が少ないんだけど失礼に当たらないか?」

「嫌な想いをさせてしまわないだろうか?」

・・・

そんな方にも、ちゃんとした音源があれば、「こんな演奏ができます」と渡すことができます。

依頼主としては、「一度聞いてみますね」の一言が言えます。

このワンクッションがあると、依頼主としてはすごく助かります。

CD-R数枚に焼いていつも持ち歩いていれば、偶然音楽関係者に会った時でもいつでも渡すことができます。

特にビッグネームに会った時にはCD-Rではなく、USBメモリに音楽データを入れて、USBメモリごとあげてしまう方法をオススメします。

正直、CD-Rは受け取ってくれても、忙しいビッグネームが本当に聞いてくれるかは分かりません。

USBメモリはパソコンに差し込むだけですぐにデータを取り出せるので、CD-Rより手間がかからないです。

USBメモリはその後も普通に使えます。

ビッグネームが、あなたがあげたUSBメモリを使い続けてくれるかもしれません。

使えるものなので、仮に聞く気が無かったとしても一回はパソコンに挿してくれる可能性が高いです。

せっかくなので、USBメモリには音楽だけではなく、プロフィールや写真データなんかも入れておきましょう。

ちょっと変わった形のUSBメモリにしておいたら、ビッグネームの記憶にも残りやすいかもしれません。

メリット⑥ クラシック系の人は、ちゃんとしたレコーディングをしている人が少ない。

ぜんぜん少ないです。

やる人が少ないことをやることは、めちゃめちゃメリットです。

今はネットの時代です。

音楽などのコンテンツは、今や発信して発信して発信してナンボです。

YouTubeで検索してみてください。

特にクラシック系で、ちゃんとしたレコーディングの音源を使った動画がどれだけ少ないか。

ほとんどがビデオかiPhoneで撮ったそのまんまです。

音はひたすら残念です。

レコーディングする際、是非ビデオカメラを持ち込んでください。

無いならこちらでお貸しします。

レコーディングしている風景を映像にも残しておきましょう。

撮った映像に、レコーディングした音を合わせてあげれば、ハイクオリティなコンテンツができあがります。

一発録りレコーディングのススメ

ポップス系はクリックに合わせて各楽器を別録りする場合が多いのでマルチレコーディングになることが多いです。

しかしクラシック系は、特殊な場合を除いてはほぼほぼ一発録りになってくると思います。

一発録りとは、重ね録りしないレコーディングです。(※ワンテイクしか録れないわけではありません!)

一発録りの例

・ピアノ独奏

・バイオリン独奏ピアノ伴奏付き

・ソプラノピアノ伴奏付き

・弦楽四重奏

・合唱を一発録り

・ナレーション録り

一発録りじゃない例

・ドラム、ベース、ギター、ボーカルのバンドの各楽器を別レコーディング

・バンドの楽器演奏を一発で録って、ボーカルだけ別録り

※重ね録りを前提としているレコーディングは一発録りではありません。

サービス手順

レコーディング・ミックス・マスタリングまでを一括して行います

-

- 打ち合わせで、録音曲数、楽器編成、日程を確認いたします。

- お客様にて録音場所を確保していただきます。

- 録音当日、レコーディングいたします。

- レコーディングし終わった音源は自宅スタジオへ持ち帰り、ミックス・マスタリングいたします。

ミックス・マスタリングは立ち会い可能です。

-

- ご要望の形で納品いたします。

- 料金お支払いいただきます。

- ご要望があれば、ジャケットデザイン、プレス工場の選び方、販売方法や配信方法等相談に乗ります!

納品形態

- あとはプレス工場へ入稿するだけの状態のCD-R。

- WAVE、mp3等音声データ。

- DDPファイル

CD-Rと音声データとDDPファイル全部欲しい場合、全部対応いたします。

スタジオ

スタジオ代はお客様にてお支払いいただいておりますのでご了承ください。

お支払い方法

音源納品後にお支払い頂いております。

- 銀行振込

- 手渡し

価格

- レコーディング費用:1日あたり30,000+ミキシング・マスタリング代が1曲あたり10,000円(プラス消費税)

※お見積り例

1日レコーディングをして3曲分録った。

3曲のうち、2曲だけをミックス・マスタリング希望。

↓

レコーディング費用3万円+ミキシング・マスタリング費用2万円で、合計5万円プラス消費税となります。